Joule 刊发MODS团队

基于真空驱动预结晶策略实现全钙钛矿叠层29.16%PCE

2025年2月4日, Joule在线刊发了华中科技大学唐江教授领衔的单片集成光电子器件与系统团队(MODS)题为《Vacuum-driven precrystallization enables efficient all-perovskite tandem solar cells》的研究论文。论文第一作者为李明宇和严珺博士生,通讯作者为陈超副教授和宋海胜教授。论文第一单位为华中科技大学。

全钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)在光电转换效率方面极具潜力。然而,目前报道的TSCs效率与其45% 的理论极限效率仍存在较大差距,尤其是平方厘米级和更大面积的叠层电池。效率相对滞后的主要原因是铅基与锡基钙钛矿薄膜本身结晶速率差异以及Pb-Sn合金钙钛矿制备过程对环境的敏感性导致薄膜质量欠佳。因此,制备均匀、高结晶度的Pb-Sn窄带隙钙钛矿吸收层是实现高效全钙钛矿叠层太阳电池的必要前提。

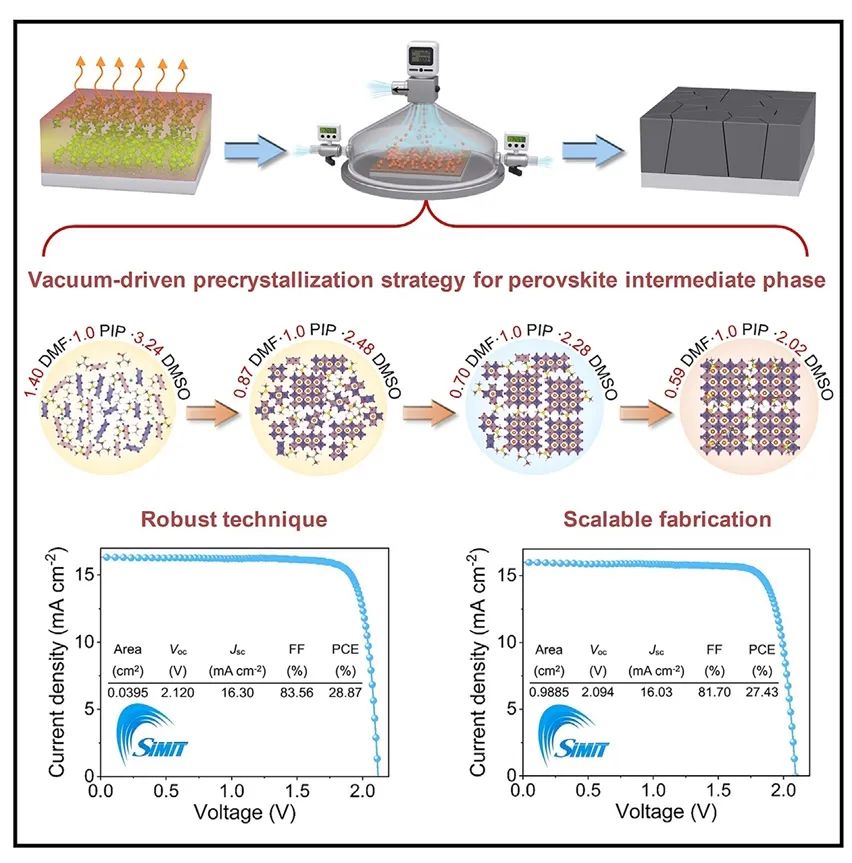

与通用的反溶剂法相比,真空萃取辅助法可以温和、可控地去除自由与络合的溶剂,延缓Pb-Sn钙钛矿的结晶过程,从而提供可靠的窗口去调控其结晶动力学过程。真空萃取辅助法制备钙钛矿薄膜的结晶机制尚不清晰,尤其是关于络合溶剂、中间相以及薄膜质量的调控方面。因此,本研究揭示了配位溶剂如何调控结晶过程来实现高质量的Pb-Sn钙钛矿薄膜的演变机制。

要点一:溶剂与钙钛矿中间相的演化:

VDP策略的预结晶过程包含均匀成核、取向预结晶和定向晶粒融合三个关键阶段。研究发现,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)主要用于溶解而二甲基亚砜(DMSO)配位能力更强,随着真空辅助时间的延长,DMSO/DMF质量比逐渐增加并趋于4:1的饱和状态,适量的配位DMSO分子对中间相钙钛矿的预结晶过程以及后续的晶粒融合至关重要。通过系统研究遴选出VDP-30条件下0.59DMF·1.0PVSK·2.02DMSO的最优化学计量比,实现高质量窄带隙钙钛矿吸收层。

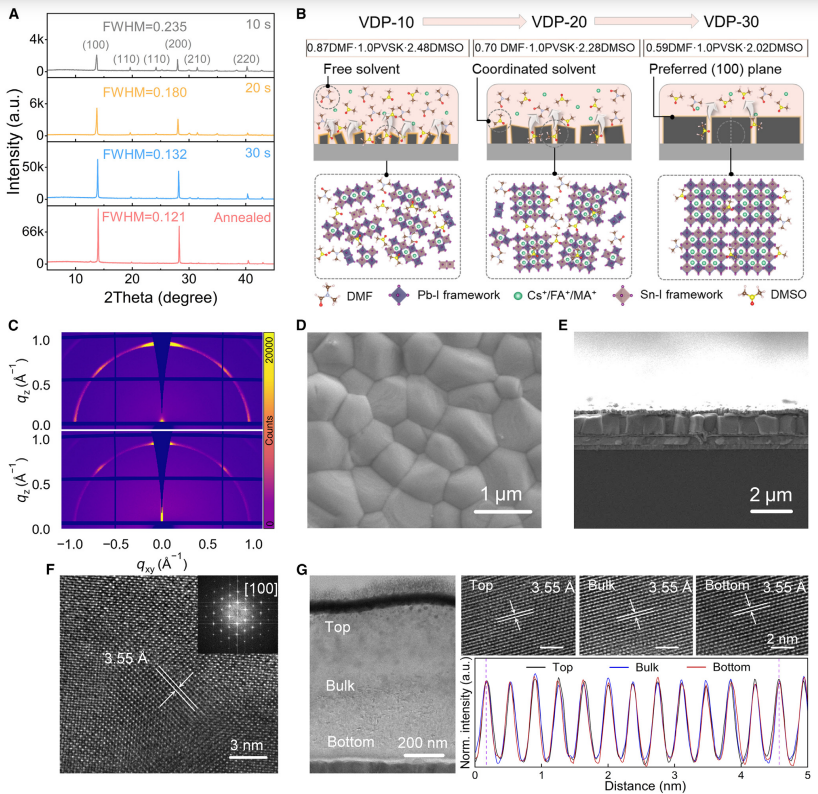

图1. Pb-Sn钙钛矿的定向预结晶机制及表征。

要点二:定向预结晶途径与窄带隙吸收体的表征

利用XRD,GIWAXS表征手段发现,随着真空萃取时间增加,中间相钙钛矿呈现出明显的(100)择优取向,衍射峰逐渐增强。与反溶剂法相比,VDP策略通过持续的真空萃取显著延缓了钙钛矿的结晶过程,使结晶更倾向于热力学上的低表面能(100)取向,实现了取向性的预结晶和定向的晶粒融合生长。通过TEM 证明了该策略下钙钛矿薄膜的均匀性。

要点三:窄带隙钙钛矿太阳能电池的光电性能

基于VDP策略下的钙钛矿薄膜在退火前具有可靠的存放窗口,保障了钙钛矿薄膜制备的重复性和不敏感性。与对照样品相比,基于本工作的VDP策略制备的铅锡钙钛矿器件具有更低的非辐射复合损失,更小的开路电压损失更小,以及优异的器件均匀性。最终,小面积(0.058 cm²)器件光电转换效率达23.30%, 1 cm² 的单结器件效率为22.45%,稳态效率为22.0%。

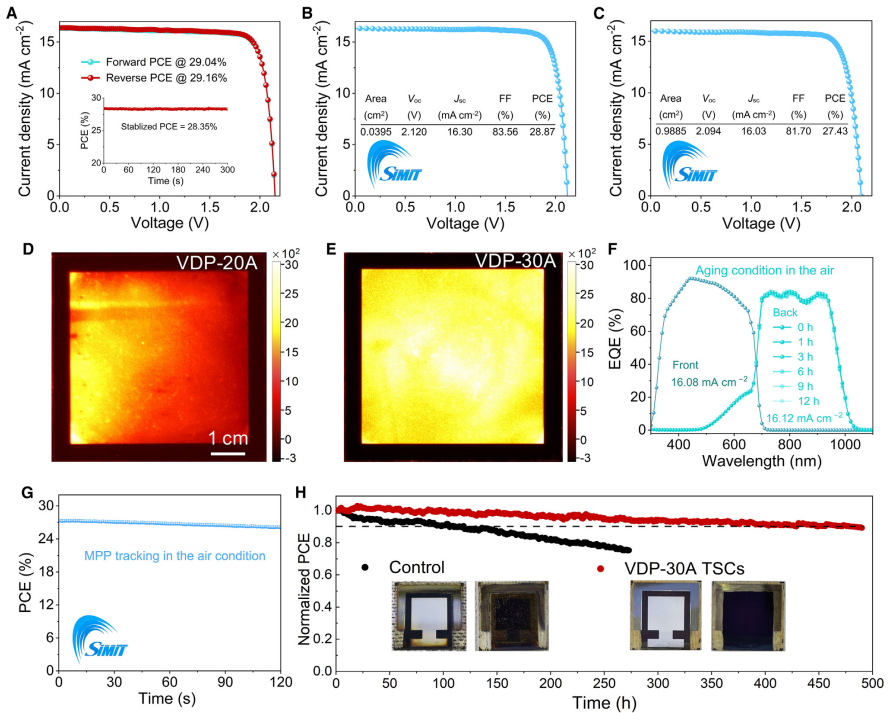

图2. 基于VDP策略的全钙钛矿叠层太阳能电池的性能与稳定性。

要点四:全钙钛矿叠层太阳能电池的性能

基于VDP策略制备的全钙钛矿叠层太阳能电池在效率重复性和扩大化制备上优势显著。小面积叠层器件最高效率达到29.16%(29.04%),认证效率为28.87%(28.09%),平方厘米级的叠层认证效率为27.43%。该叠层器件表现出优异的稳定性,在空气条件下,一平方厘米的冠军叠层器件在MPPT条件下获得了26.64%的认证稳态输出效率;封装情况下,在一个标准太阳光照下运行482小时后,仍能保持初始效率的90%。

该工作得到了国家自然科学基金,华中科技大学学术交叉创新基金,面向东南亚创新工程,国家重点研发计划等项目的资助,在此一并表示感谢。

https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.101825